���Ђ�̃J�C���v���N�e�B�b�N

�@�p���I�ɗ��@����Ă���n��

�@�{������́E�E�E

�@�a��s�A��k�𒆐S��

�@

�@��s

�i���A����A���A����j

�@

�@�L�ˎs�A���s�A�ݘa�c�s

�@���Îs�A��㋷�R�s

�@���Ύs

�@�{�O����́E�E�E

�@�_�ސ쌧����

�@�ޗnj�

�@���Ŏs

�@

�@�����@���������Ă���܂��B

|

| ���i����悭�����Ă��錨����ł��邪�A�����I�ɋ������o�Ǐ�̂��� ��ߐ��̌y���Ǐ�A�͂��܂��A���o�Ǐ�͖������G���Ă݂�ƌł܂��Ă�����܂ŗl�X�ł��ˁB���������A�Ȃ����̗l�Ɋ��������ς���Ă���̂ł��傤���H���������ǂ��ĉ�ǂ��Ă����܂��傤�B�����āA�F�������ł����K�Ȑ����𑗂��悤�Ɏ菕���v���܂��B |

| ������ �Ƃ����̂� �猨�ɂ����Ă̑召�l�X�ȋؓ����ْ�������Ԃł��B�������A�K�������ؓ����d�������Ă��邩��R����������Ƃ��� �킯�ł͂Ȃ��A�G��Ə_�炩���Ă����ɂ����������l�����܂��B �܂��A���̂����ɂ݂����łȂ��A�����╠���A�w���Ȃǂ� �����ɂ݂���������A���ɂ�߂܂��ȂǁA���̏Ǐ���ꍇ�ɂ́A �����a�C�������āA���̕a�C�̏Ǐ�Ƃ��Č��Â肪�N���Ă��� ���Ƃ�����̂ŁA���ӂ��K�v�ɂȂ�܂��B |

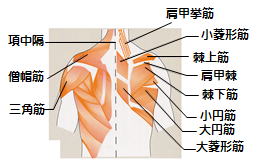

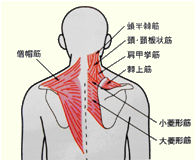

��������ɊW����ؓ���

|

|

|

���Ƃ��ƁA�l�������̎l�����s����i�����������s���邱�ƂɂȂ�A����܂ł͂��܂蕉�S�̂����鎖�̖��������w���́A�̏d���x����Ƃ����d�v�Ȗ��������邱�ƂɂȂ�܂��B�܂��A�������s�ɂ��㔼�g���x���Ă������r(��P�S�s)�͌�����Ԃ炳����l�ɂȂ荜�i�Ɋ|���镉�S�������Ȃ�A�����x����ׂɎ�̋ؓ��ɕ��S��������₷���\���ƂȂ��Ă��܂��B

����ɁA�ߑ㉻�ɂ��̂��g���Љ�i�����j����f�X�N���[�N�Љ�i�g�̂����Ȃ������j�ɂȂ����ׂɁu�p���s���v�u���t�z�s���v�u�ؓ��ቺ�v�u��s����v�Ȃnj�����ɂȂ�₷����ԂɂȂ��Ă����B |

|

|

|

���{�l�̎��o�Ǐ�̒��ŁA�u������v�́u���Ɂv�ɑ�����2�ʂ̈ʒu�����߁A2008�N�̏��ѐ�����В����i20�`69�̒j���j�ɂ��ƁA���{�l��6����������������Ă��܂��B���ɏ����͂V���ɂ̂ڂ�A�������i���錻��l�������悤�ł��B����ɁA�T1��ȏ�"�ɂ�"�Ȃǂ��d��������ɔY�ސl����14������A���N��̑S�l�����犷�Z����ƁA��1,227���l�ɂ̂ڂ�Ɛ��肳��܂��B

����A�O���l�͌����Â�Ȃ��ƌ����܂����A�p��ɂ͌�����ƌ����P���T�O�������l�ł���B�����������肪�S���Ȃ��A�Ƃ����킯�ł͂���܂���B�@���Đl�̏ꍇ�A������̏Ǐ���u�i�����j�����Ă���v�Ƃ͌��킸�A�u�i�����j�ɂ��v�ƕ\�����邻���ł���B �܂��A�ؓ��̎������Đl�Ɠ��{�l�Ƃ͈Ⴄ���߁A���{�l�قǂ��̏Ǐ�ɔY�܂��ꂽ�肷�邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ̎��ł��B |

��N�w�̌�����͋ߑ㉻�ɂ����ۂɑ����Ă���̂�����ł��B

�����Ƃ��āA�܂��ڂ������q���������Ƃ������A����̓p�\�R���A�e���r�A�m�[�g�ɏ������̖ڂ̋߂����グ���܂��B�܂��A�̂��g����������A�l�X�ȃX�g���X�������Ă��܂��B�����āA�q���̍�����p���������̂��e�����Ă��܂��B |

|

|

|

�����̕����������i���銄���������A���̗��R�Ƃ��āA�܂��A�����͒j�����₦���ł���Ƃ������ł��B

���ɏ����ɂ̓o�X�g������A���̃o�X�g���傫����Α傫���قnj����̕��S���傫���A�ؓ��ْ̋��������Ă��܂��܂��B

�Ō�ɒj���Ə����Ƃł͋ؓ��̈Ⴂ�A��������̂Ō����Â�₷���Ȃ��Ă��܂��B�܂������z���������Ցт�o�ɐ��ɂ���Ƃ�������������܂��̂ŁA�����������ʂł���������Ղ��Ȃ��Ă��܂��悤�ł��B |

������Ȃɕ����Ȃ���`�`�`

|

|

|

|

�ꎞ�I�ɂ͖��͂Ȃ��̂ł����A�f�X�N���[�N�A�Ԃ̉^�]�ȂǂŁA�����ԓ����p���𑱂������ؓ�����g��������ƁA���̋ؓ������S�ƂȂ�ؓ��̌��s��Q���������܂��B

�܂��A�Ғ��⍜�Ղ̃A���o�����X�ɂ��A������̋ؓ������S�ɂȂ��Ă��鎖�������܂��B |

|

�ؓ����Ō��s��Q��������Ƌؓ��͎_����ԂƂȂ�ؓ����d���Ȃ�܂��B��������ƁA�ؓ��͔��ׂȌ��ǂ��������Ă���ɋؓ����d�����ؓ��̎_���𑣂��܂��B���ɂ͌��t�z�������Ȃ邽�ߗ₦�̏Ǐ���ł܂��B |

|

�ؓ����Ō��s��Q���N���茌�ǂ��������ꑱ����ƁA���̊����ɕK�v�Ȏ_�f���ؓ��ɍs���n�炸�A�z�G�l���M�[�T�C�N���̕s���S�R�Ă��N�����āA���_�Ȃǂ̘V�p�����ݏo���~�ς��Ă����܂��B���̂�Ȉ��z���ؓ����d�����Ă����܂��B |

| �C���ɕ����̔����i�_�o�̎h�j |

|

|

���s�s�ǂ̏�Ԃ���u���Ă����ƁA���̍d�������ؓ��������_�o���������A�_�o�זE����Q���ď����Ă��܂��̂ł��B���̌��ʁA���ǐ��̉��w�����ł���u���W�j���A�q�X�^�~���A�Z�g���j���Ȃǂ����ݏo����āA�u�d���v��u���邳�v�����łȂ��A�s���s�������ɂ݂�W�[���Ƃ����ɂ݁A�u���т�v�Ȃǂ������N�����܂��B |

|

�ꎞ�I�ɂ͖��͂Ȃ��̂ł����A�f�X�N���[�N�A�Ԃ̉^�]�ȂǂŁA�����ԓ����p���𑱂������ؓ�����g��������ƁA���̋ؓ������S�ƂȂ�ؓ��̌��s��Q���������܂��B

�܂��A�Ғ��⍜�Ղ̃A���o�����X�ɂ��A������̋ؓ������S�ɂȂ��Ă��鎖�������܂��B |

|

�����_�o�����h���́A��ł̒���ʂ�Ґ���`����đ�]�֑����A���߂Ēɂ݂Ƃ��ĔF������A��̓I�����̒ɂ݂�������܂����B |

|

�_�o��`����ē͂���ꂽ�h���́A�]�Œɂݓ��Ƃ��ĔF�������B����ƁA�]�͔��˓I�ɒɂ݂��N�����Ă���ꏊ�̋ؓ������k�����āA�ؓ��ْ̋���Ԃ����܂薝���I�Ȍ�����Ɋׂ�܂��B

�܂��A���̕s�����������_�o�̃o�C�I���Y������������ƂȂ�܂��B |

| �F�@�@�֖߂舫�z�A�ɂ݂̌J��Ԃ��ł��� |

|

������̉����Ɨ\�h�̂��߂ɂ́A���̃T�C�N���@��f���邱�Ƃ��|�C���g�ł� |

|

�@�s�ǎp��

�����Ă������̏�ԂŐl��^�����猩�����ɁA���̌��A���̐^���A�Ҋ߂̐^���A�G�̐^���A��i����Ԃ��j�܂ł̃��C�����꒼���ɂȂ�p�����A�ǂ��p���ł���B���̃��C��������Ă���ƁA�ꕔ�̋ؓ��ɕ��S���|���茨����Ƃ܂��B

�A�w���A���Ղ̘c��

�J�C���v���N�e�B�b�N�ɂ́A�u�w���⍜�Ղ̘c�݂��g�̂̕s���ݏo���v�Ƃ����l����������܂��B

�܂�A�u�w���⍜�Ղ̂䂪�݂𐳂��ƁA�g�̂̋@�\�͐��퉻����v�Ƃ������Ƃł��B

���i�S�̂̃o�����X�������ƁA�_�o�Ȃǂ̈��������łȂ��A�ؓ����ْ�����肪������ꍇ������܂��B���i�̂䂪�݂����P���邱�ƂŁA�����肪���P���邱�Ƃ�����܂��B

�܂��A������̈�Ԃ̌����ł����錌�s�s�ǂ́A�����p�����炨�����Ă��邱�Ƃ���������܂��B���s��ǂ����Ă��A�����p���̂܂܂ł���Ό�����͌��ɖ߂��Ă��܂��܂����A�ؓ��ɋْ����c���Ă���ƁA100�����P�����A���ł��Ĕ����܂��B

�w���ɃA�v���[�`���A�g�̘̂c�݂���菜���āA�����̋ؓ���_�o�̓����𐳏�ɖ߂��J�C���v���N�e�B�b�N���ẤA�ǂ��p�������o�����ƂŁA����������P���Ă������Ö@���Ƃ����܂�.

�B�����ӂ̋ؓ��̎g���߂�

�r�����g���p�x�������d������z���Ȃǂ̏d�J���A���ɂ̓X�|�[�c�Ȃnj����ӂ̋ؓ������g�������Ẳ��ǂɂ��ؓ���J���~�ς��A���X�ɋÂ�ł܂��Ė����I�Ȍ����肪���ǂ��܂��B

�C�����ӂ̋ؓ��̉^���s��

�ؓ��ɂ͌��ǂ��ʂ��Ă��āA�K�x�ȋْ��ƒo�ɂ��J��Ԃ����Ƃɂ��A�ؑg�D�Ɏ_�f��h�{�����^��A�ؓ��̉^���Ő��������_�Ȃǂ̘V�p�����^�т܂��B�Ƃ��낪�A�����Ԃ̓����p����^���s���ȂǂŌ��̋ؓ����ł܂�A�R���₾�邳�@�ɂ݂Ō��ɗ͂�����ؓ����܂��ْ����āA�X�ɋؓ�����������A���������Ăǂ�ǂt�z�T�C�N���������Ȃ茨�Â���N�����܂��B

�D���_�I�X�g���X

�������X�g���X�A����ǃX�g���X�ł��B�X�g���X�ɂ͗ǂ��X�g���X�Ɨǂ��Ȃ��X�g���X������܂��B�����X�g���X�ł��A�̂��ǂ̂悤�Ɏ~�ߏ������邩�́A�l�ɂ���ĈႤ�̂ŏ��ɕt�������K�v������܂��B ��U�w�Ɍ����Ă���̂��A�X�g���X���R���g���[�����Ă���̂��A�����_�o�ł���B�����_�o�͂���Ɍ����_�o�ƕ������_�o�ɕ������A�o�����X�悭�����Ă���A���N�ȑ̂�ۂĂ܂��B �X�g���X�����܂�ƂQ�̐_�o�̃o�����X������A�l�X�ȏǏo�Ă��܂��B���̂Ȃ��ŁA��⌨���ӂ̌������R���g���[�����Ă�������_�o���ߓx�ɔ������Č��s��Q���N����������Ɗ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

�E�e�펾��

������ɂ͊e�Ǐ����Ō�������N������������܂��B

�����`�O�ȓI����

�i�z�Ŏ����F�ό`���z�ŏǁA�z�Ńw���j�A�A��c�x�э����ǁj

�i���ߎ����F�\���A���ߕs����ǁj

�i��r�_�o�p�̎����F���s�o���nj�Q�j�Ȃ�

�����ȓI����

���S�ǁA�������A�́E�_�E�X�����܂ނقƂ�ǂ̏����펾��

���Y�w�l�ȓI����

�X�N����Q�ȂǏ����z�������̌����Ȃǂɔ�������

�����_�ȓI����

�����_�o�����ǁA����ԁA�_�o�ǂȂ�

����ȓI����

�ᐸ��J����l�X�Ȏ���

���]�_�o�O�ȓI����

�]��ᇁA�����d��������Ȃ�

�����Ȍ��o�O�ȓI����

����������N�������

�������Ă��Ȃ� �� �͌�������N�����B

���L�w�B

���ȂŌ��B

���p�\�R���Ȃǂł� �� �̎g�������B

���s���R�Ȏp���B

���f�X�N���[�N�B

�������₦����ԁB

���H�����̗���B

|

|

|

�l�X�Ȍ����ɂ�茨����������邪�A�Ǐ�͖����I�ɋ������o�Ǐ�̂��� ��ߐ��̌y���Ǐ�A�܂��A���o�Ǐ�͖������G���Ă݂�ƌł܂��Ă�����܂ŗl�X�ł��ˁB

���ɁA��̌�납�猨��w���ɂ����Ă̋ؓ����s�����A��J���A�ْ����A��a���A�ݒ��Ȃǂ̏Ǐ���Ă��܂��B |

| ������̊W����ؓ�??? |

|

������̏ǏЂǂ��Ȃ��Ă���ƁA�u���O�㍶�E�ɓ������ɂ����Ȃ�����v�u������Ɋ֘A���ē��ɂ�����������v���鎖������܂��B

�܂��A���قǂЂǂ��͂Ȃ��Ƃ��A������ɂƂ��Ȃ��A����̋ؓ����d���߂̓����������Ȃ鎖�ɂ��A�u�r���オ��Ȃ��A�l�\���v���u�r���A�w��Ⴢꂽ�v�ǏN�鎖������܂��B |

|

���ȂŌ�

�ȂŌ��͌������̗l�ɐ��ꉺ��������ԂŁA���̌X���傫���A�r���x����ׂɕ��S���傫���Ȃ茨�֗]���ȋْ��������鎖�Ō�������N�����܂��B���ɏ����ɂ悭������̌^�ł��B

�܂��A�ȂŌ��̐l�́A�����Ƙ]���̊ԁi���s�o���Ƃ����܂��j���������Ƃ������A���̂��߂Ɍ��ǂ�_�o����������āA�ɂ݂�Ⴢ���N�������Ƃ�����܂��B��������s�o���nj�Q�Ƃ����܂��B

���L�w

�f�X�N���[�N��ؗ͂̃A���o�����X�i�ቺ�j�ɂ��A�p�������������w�����ۂ܂��Ă���L�w�̐l�́A�{�i���j���O�ɓ˂��o�Ă��邽�߁A��ɕ��S���|���茨������₭�Ȃ�܂��B�������ؓ����ْ����A���ǂ�_�o�����ߕt�����Ă���킯�ł�����A�ؓ��͔�J���₷���A�����肪�������ƂɂȂ�܂��B

���얞

��{�I�ɑ̏d�������l�́A�e�����̏d�����܂�ׂ�Ȃ��������Ă��܂��B����Ęr�̏d�����������鎖�Ō��ْ̋��x�������܂��B�@�܂��A�ʏ��蓮�삪�������Ȃ肪���ƂȂ�ׁA���b�����Ӌؓ��̓�������������Č�������N�����܂��B

���ɒ[�Ȃ₹�^

�ɒ[�ɑ̏d���₹�Ă���ꍇ�A�ؓ����n��ł��B���̂��߁A���ɂ����镉�S�͑傫���Ȃ��Ƃ��A�ׂ��ؓ��ɂƂ��Ă͉ߏd���ׂƂȂ�܂��B�̏d���₹�Ă����̏d�ʂ͂���قǂ����܂���̂ŁA�������������⌨�̋ؓ����ق����Ȃ�ƁA�d���ɕ����Ĕ�J���₷���Ȃ�܂��B

�������̑̌^�ɓ��Ă͂܂�ꍇ�A�̌^�̉��P�����邱�ƂŁA������̉��P�������܂��B�ȂŌ��͋ؗ̓g���[�j���O���s���A���ɔL�w�͎p���������邱�ƂŁA���Ȃ茨���肪�y�ɂȂ�Ǝv���܂��B |

|

|

|

|

|

|

|